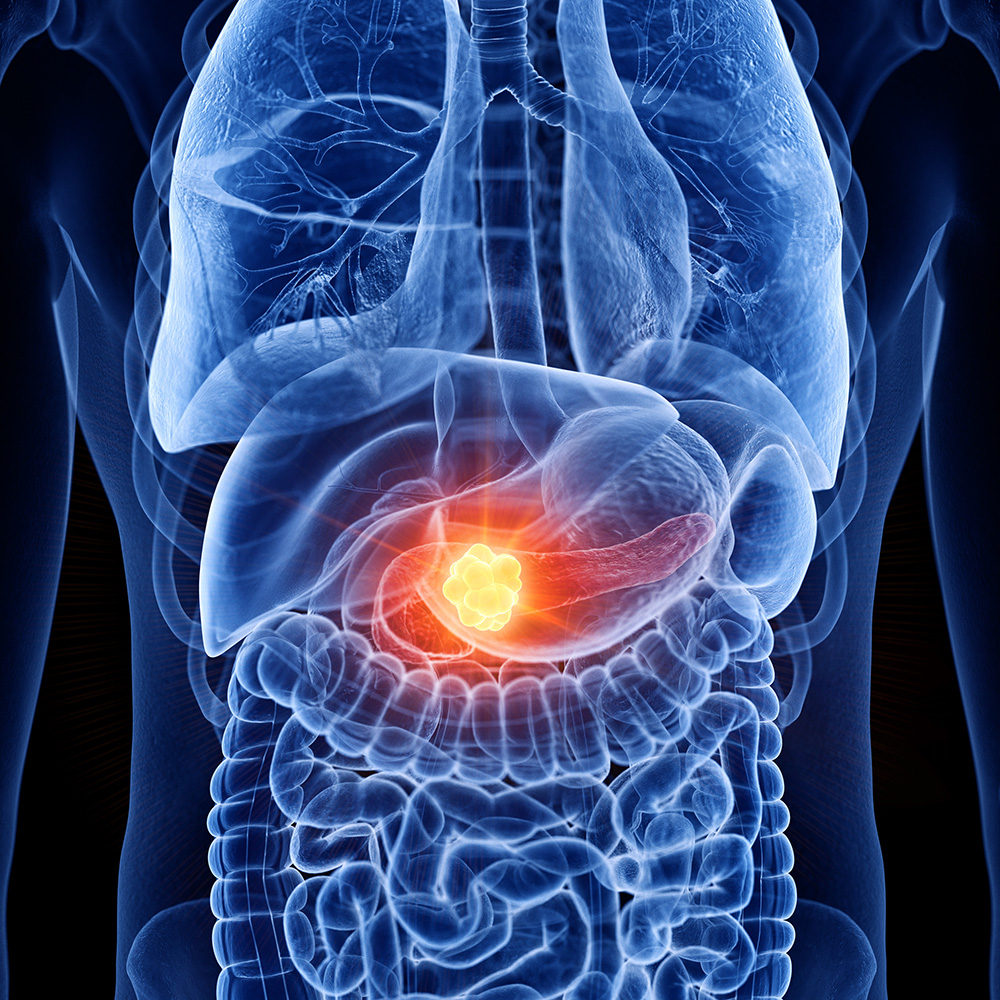

膵臓癌

膵臓は、胃の後ろにあり、十二指腸に接している長さ20cmほどの細長い形をした臓器です。

膵臓がんの多くは、膵液を運ぶ膵管に発生し、ほとんどはリンパ節や肝臓、腹膜に転移しやすい組織型の腺がんです。

膵管の疾患には他にも、膵管内乳頭粘液性腫瘍があり、膵臓がんの原因となることがあります。その他、神経内分泌腫瘍等もありますが、通常の膵臓がん(腺がん)とは異なります。

がんの中では、5年生存率が最も低く、毎年3万人以上の方が膵臓がんで亡くなっています。日常生活での予防と、検診、検査による早期発見が、より大切になってくるがんです。

予防と検診

膵臓がんが発症する要因としては、糖尿病、慢性膵炎、膵管内乳頭粘液性腫瘍にかかっている方、血縁のある家族に膵臓がんになった人がいる方の発症リスクが高いことがわかっています。また、喫煙、大量飲酒、肥満もリスクを高めます。検査には、血液検査、腫瘍マーカー検査、超音波(エコー)検査、CT検査、MRI検査、PET検査等があります。膵臓がんが疑われる場合には、超音波内視鏡検査(EUS)、内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(ERCP)、EUSやERCPによって採取された細胞や組織を使った病理診断等を行います。

予防としては、禁煙、食習慣の改善、適正体重の維持、運動、節度のある飲酒など、生活習慣の改善が大切です。膵臓がんの発症リスクが高い糖尿病や慢性膵炎にかかっている方は、しっかり治療することが特に重要です。 2025年には関西医科大学総合医療センター内に膵癌ドックを開設予定ですので、血縁のある家族に膵臓がんになった人がいる方や喫煙、大量飲酒、肥満などハイリスクの方は、膵癌ドックの受診をお勧めします。

主な症状

膵臓がんには特徴的な症状がありません。初期には症状が出にくく、腹部の違和感や体重減少などの症状がみられることもありますが、他の疾患と区別がつきにくく、早期発見が難しい癌です。進行するに従い、上腹部痛や食欲不振、腹部膨満感、体重減少、黄疸、腰や背中の痛みなどの症状が出ます。

また、糖尿病を発症したり、糖尿病にかかっている方は、急激に糖尿病が悪化することもあり、膵臓がんが見つかるきっかけとなることがあります。