声門よりも末梢側の気道に狭窄のある場合の対応は挿管困難よりも遥かに大変である.気管挿管できたとしても換気できる保証がないからである.

1. 巨大前縦隔腫瘍への対応

1-1. 巨大前縦隔腫瘍の概要

前縦隔の巨大腫瘍には,奇形腫や胚細胞腫を含む胸腺腫,悪性リンパ腫,甲状腺腫瘍の縦隔への進展などがある.多くの場合腫瘍が巨大になるまで無症状であり,気道や大血管に狭窄や閉塞が生じて初めて気付かれることもしばしばである.奇形腫や胚細胞腫を含む胸腺腫,悪性リンパ腫は小児にも見られ,小児特有の問題のために対応はさらに難しい.通常の気道管理が不可能な場合にはECMO(extra-corporeal membrane oxygenator)やPCPS(per-cutaneous cardio-pulmonary support)などの補助循環を必要とする.しかしながら小児ではこれらの導入にも麻酔が必要であるため容易ではない.過去の報告では腫瘍による心圧迫のために心肺停止を来したと考えられるものもある.肺動静脈だけでなく心臓そのものへの圧迫の影響もあることを念頭におく必要がある.巨大前縦隔腫瘍はどこの病院でも対応できるものではない.もしも自病院での対応が困難と判断された場合には早急に対応できる施設へ送るべきである.

このような巨大前縦隔腫瘍の発生頻度は低く,また小児症例の多くは小児専門病院に集まることもあり,大学病院であっても10年に1例も経験しないところも多い.小児専門施設に長く勤務する麻酔科医であれば複数回の経験があると考えられるが,それ以外は大学病院に勤務する麻酔科医でも経験していることは稀と考えている.本疾患は症例ごとに病態は多彩であるため,複数症例を経験していなければその危険性の評価は容易ではない.ここでは巨大前縦隔腫瘍に遭遇した場合に,どのように評価し,どのような対策を講じるべきかについて解説する.安易な対応は患者を危地に追いやる危険性のあることを十分に理解することが重要である.

1-2. 巨大前縦隔腫瘍と呼吸

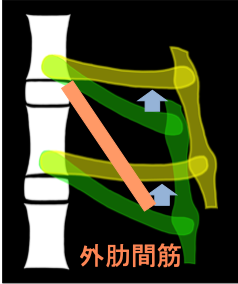

下位気道の狭窄では自発呼吸は可能でも陽圧換気ができないことがある.かつては筋弛緩によって腫瘍の保持ができなくことが問題とする説も唱えられたが,腫瘍を保持する筋肉は胸腔内や胸郭には存在しない.筋弛緩が問題なのではなく,自発呼吸運動が無くなることが問題なのである.実際のところ麻酔薬の使用により自発呼吸が消失した時点で筋弛緩薬を投与しなくても換気不能に陥ってしまうのである.図1は自発呼吸時の胸郭の動きを示したものである.吸気時には外肋間筋の収縮により肋骨の腹側が持ち上げられ,結果として胸骨が前方に移動する.前縦隔腫瘍は前胸壁と共に動くため自発呼吸の吸気時には気道の圧迫が軽減されることになり,吸気が可能となる.しかしながら,自発呼吸が消失するとこの胸郭の前方への移動も消失し,気道狭窄は改善されず,結果として陽圧で吸気を送ろうとしても送れないという事態が生じるのである.つまり,重要なポイントは自発呼吸の有無である.従って,巨大前縦隔腫瘍を有する患者の麻酔導入では,ゆっくりと麻酔導入を行い,徐々に自発呼吸を弱めても換気が可能であることを確かめながら進めていく必要がある.

巨大前縦隔腫瘍の呼吸管理では麻酔導入時だけでなく,麻酔維持時や覚醒抜管後でも気道トラブルを来す危険性がある.周術期全般に渡って気道管理には注意が必要である.

なお,中縦隔や後縦隔の腫瘍の場合には自発呼吸の有無で調節呼吸の可否が変化することは通常は生じない.

[図1] 呼吸運動と胸郭の動き

1-3. 巨大前縦隔腫瘍の症状評価,画像診断

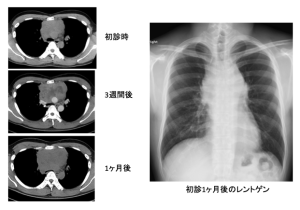

巨大前縦隔腫瘍では胸腔内で気管や主要な気管支が圧迫され,気道狭窄が生じる.従って麻酔中の気道確保及び換気の維持が最重要課題となる.注意すべきはこのような声門よりも末梢気道に狭窄がある場合には気管挿管できても陽圧換気できる保証がないことである.従っていわゆる困難気道に対する戦略(DAM; Difficult Airway Management)とは本質的に異なった戦略が必要である.前縦隔の巨大腫瘍の進展は時として急激であるため,可能な限り手術前日にCT画像を再検した方が良い.特に手術が近くなって自覚症状もしくは他覚的所見が悪化している場合には手術前日の画像診断は必須と言っても過言でない.図2は30歳男性のケースである.感冒様症状にて近医を受診したところ前縦隔腫瘍を指摘され,当院を受診した.当院初診時から1ヶ月の間に腫瘍は増大し生検予定前日には気管分岐部を大きく圧排していた.一方で患者の症状は当初から変わらず,仰臥位で幾らかの呼吸困難感があるものの日常生活に制限は認めなかった.画像から全身麻酔は危険と判断し,局所麻酔下に腫瘍の生検を行なった.病理診断で悪性リンパ腫と診断され化学療法の結果腫瘍はほぼ消失した.

[図2] 巨大縦隔腫瘍の進展速度

成人の場合には,生検であれば極力全身麻酔を避けて局所麻酔や区域麻酔で行うべきと筆者は考えている.特に腫瘍本体以外のリンパ節に腫脹がある場合には採取しやすい部位をターゲットにすると良い.

全身麻酔が必要な場合には管理の目標は最低でも片肺の換気を確保することである.つけ加えるなら,換気する肺の肺血流も維持されることが必須である.この目標が達成できるかどうかの判断には術前の画像診断が重要である.評価のポイントは(1) 狭窄部の手前だけの操作で換気が可能かどうか,(2) 狭窄部の遠位まで気管チューブを進めることが可能かどうか,の2点に集約される.理想的には狭窄部の末梢側まで気管チューブを進めて,最低でもどちらか一側の肺の換気が確保できれば少なくとも術中にトラブルが生じる危険性はほぼなくなる.狭窄部の手前にチューブの先端を置く方法は次善の策であり,この場合には術中いかなる時にも換気ができなくなる危険性が残る.術中にチェックバルブ様になり肺が過膨張して換気困難となったためチューブ位置を調整ほ必要としたケースの経験もある.また,生検終了間際に換気不能となり気管支ファイバースコープで気管分岐部の狭窄の悪化を認めたため,シングルルーメンのロングチューブを左主気管支まで進めて左片肺換気とした経験もある.このケースでは生検により腫瘍内に出血が生じて腫瘍のサイズが増大し結果として気道狭窄が増悪していたことが後から判明した.このように種々のトラブルはどの時点でも生じうるのである.

1-3-1. 狭窄の評価

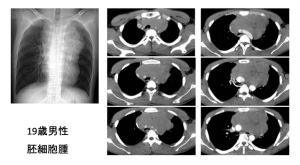

[図3] 胚細胞腫

気道狭窄の評価は容易ではない.気道評価の最終目的は換気の可能性を判断することであるが,前節で述べたように換気の可能性は呼吸運動の有無でも変化するし,CT画像のような断面のみの評価では全体を適切に評価することが難しいからである.

AzizkhanらはCT画像の気管の断面積(CSA; cross sectional area)が通常の50%未満である場合(%CSA<50)には重篤な呼吸症状が生じていると述べている.しかしながら気道は3次元の構造物であり,一部の断面から状況を正確に評価できるものではない.筆者の経験した図3の症例では%CSA<50であったが調節呼吸は可能であった.他にもこのような症例がいくつか存在する.逆にCSAが50%以上あった場合でも調節呼吸が可能である保障はない.CT画像のスライス幅次第では最狭窄部を捉えられていないこともあるからである.画像としては3D—CT画像で気管気管支の3次元再構成をして気道全体を評価するのが良いが,それでも狭窄の形状によって気道抵抗は変わるし,狭窄部の拡張性に関しては評価が困難である.ShambergerやKingらは呼吸機能検査におけるPFER(peak expiratory flow rate)が予測値の50%未満である場合には全身麻酔を避けるように勧告している.もちろん原則として可能な限り全身麻酔を避けることが望ましいが,必要な場合には止むを得ない.非常に大雑把ではあるが,覚醒時に呼吸困難感を訴えていない場合には比較的軽症であることが多く,このようなケースでは多くの場合管理に苦労することは少ない.しかしながらこの自覚症状による判断も必ずしも正しいとは言えない.図2のケースのように狭窄は高度でも自覚症状が軽微であることもある.従って自覚症状の状況に寄らず慎重な麻酔導入を行う必要がある.明らかに呼吸促迫状態である場合には覚醒時から局所麻酔下に補助循環を導入する方が無難であろう.

1-3-2. 拡張性の評価

腫瘍に圧排された気管や気管支は気管チューブを挿入した場合に拡張され得るものである.一般に気管軟骨にはそれなりの硬度があるが,背側の気管膜様部や気管周囲の正常組織は柔らかいため,腫瘍による圧迫が特定方向からの場合には見かけ上気道が高度に狭窄していても気管チューブを通せば気管は腫瘍の存在しない側に拡げられ,狭窄部の遠位まで気管チューブを挿入できることが多い.画像上気管がほとんど閉塞しているような状態であっても気管チューブを通すことができればチューブが支えとなり換気ができることが期待される.当然ながら,ある程度以上の狭窄がある場合には慎重な対応が必要であることは言うまでもない.気管膜様部が椎体に近い場合には椎体と腫瘍の間に気管が挟まれて拡張できないこともあるため注意しなければならない.悪性腫瘍の組織は一般に硬く,これまでの経験上気管が全周性に腫瘍に取り囲まれている場合には狭窄部の遠位まで気管チューブを挿入できないことが多い.従ってそのような場合には狭窄部はそのままで狭窄部の手前にチューブ先端を置いて換気が可能かどうかを考えなければならない.

1-3-3. 血管系の評価

血管系で特に注意すべきは上大静脈症候群である.腫瘍が上大静脈を圧排し上半身からの静脈還流が阻害されると上肢や頸部の静脈が怒張する.急性期には頭蓋内圧が上昇して意識障害が生じることもある.上気道にも浮腫が生じ,気道分泌物が増えたり気道確保そのものに影響することがあるため注意が必要である.気道分泌物の増加のために下位気道の狭窄症状が増強したように判断されることもある.一般的には急性期を過ぎれば側副血行路ができるため症状は軽減するが,巨大縦隔腫瘍の場合には急性期に処置を必要とする可能性もある.無名静脈が閉塞すると左上肢の浮腫や腫脹が生じる.

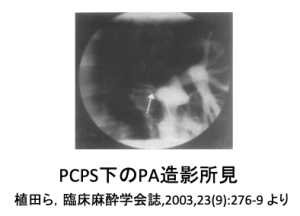

[図4] 右肺動脈血流の途絶

上大静脈以外にも肺動脈が圧迫されて肺血流が障害されることもある.換気側の肺血流が阻害されると換気は可能であるにもかかわらず,酸素化が困難となる.植田らが報告した症例(図4)では,術中に換気側の肺血流がほぼ途絶したため心停止に近い状態に陥った.従って術前の画像診断では肺動脈に圧迫が生じているかどうかの評価も必要である.造影CTを行えば詳細な評価が可能である.第1節で述べたように心臓に対する圧迫の有無にも注意しておく必要がある.肺静脈は背側にあるため前縦隔腫瘍で血流が阻害される可能性は低いが同時に評価しておくと良い.

1-3-4. 体位と呼吸

術前に,どの体位が最も楽に呼吸できるかを患者に確かめておくと良い.呼吸が楽になる体位は気道狭窄が最も軽くなる体位であり,楽な体位は患者本人にしかわからないからである.術中に換気不能に陥った場合にはこの体位にしてみると換気が改善することがある.

1-4. 巨大前縦隔腫瘍を有する患者の麻酔

先に述べたように生検のみが目的の場合には,患者が成人であれば局所麻酔や区域麻酔を第一選択とする.気道に狭窄がある場合には可能な限り全身麻酔を避けた方が良い.腫瘍以外に腫脹しているリンパ節があるならこれを摘出することで目的は達成できる.全身麻酔を選択した場合でもケタミンなどを使用したり,オピオイドを使用せずにうまく麻酔薬濃度を調整しながら区域麻酔などを併用すれば自発呼吸を温存した管理も不可能ではない.

一方で,腫瘍の摘出が目的である場合には全身麻酔は避けられない.また,自発呼吸を残した管理も非現実的である.また,小児の場合にも全身麻酔を避けることは難しいと考えられる.

1-4-1. 輸液路

上大静脈に圧排や閉塞が認められる場合には静脈路は下肢に確保する.無名静脈に圧排や閉塞が認められる場合には静脈路は右上肢もしくは下肢に確保する.圧迫された静脈の上流に静脈路を確保した場合には投与した薬剤が通常と同じ速度で心臓に達して全身に廻る保証はないし,輸液速度を上げれば静脈圧がさらに上昇する危険性がある.

1-4-2. 全身麻酔の導入

成人であればこのような症例の導入にはTCIポンプを利用したTIVAによる導入が最も安全と考えている.初期の目標血中濃度を2.0〜2.5μg/mL程度に設定し,効果部位濃度が急速に上昇しないように注意しながら導入すると良い.もし調節呼吸に移行できない場合には一度覚醒させる,もしくは麻酔を浅くして補助呼吸を行いながら補助循環の導入を考慮することになる.小児でTCIポンプが使えないような状況では,チオペンタールを2mg/kg程度もしくはプロポフォールを0.2-0.4mg/kg程度様子を見ながら意識レベルを落とし,マスクによる補助換気が可能であればセボフルランの徐々に濃度を上げて調節呼吸うへの移行を試みる.

調節呼吸が困難であった場合には補助換気ができるレベルに調節し,補助循環を導入するもしくは,手術の種類(例えば生検のみ)によっては補助呼吸で浅い鎮静を行いながら局所麻酔の追加や神経ブロックなどの区域麻酔で処置を行うことを考慮する.この状況においては補助呼吸で最後まで管理できる保証がないことに注意が必要がある.調節呼吸が可能なケースにこの方法を用いても良い.

慣れている場合にはケタミンやデクスメデトミジン(保険適用外)などの呼吸抑制のない麻酔薬や鎮静薬を使用した上で局所麻酔や区域麻酔を併用しながら生検を行うという選択肢もある.腫瘍を切除しなければならない場合には調節呼吸は必須であるから,調節呼吸が困難な場合には鎮静下に血管確保し補助循環を導入する.

成人の場合で,明らかに呼吸状態に異常をきたしているような場合や,症状はなくても狭窄が高度と判断された場合には,導入前に大腿動静脈にエラスターを留置しておく.PCPSやECMOを最初から用いるか,スタンバイするか,それともカニュレーションだけに留めるかに関しては外科医とも相談して決めておくと良い.

気道に問題のある症例の麻酔を担当する際には必ず気管支ファイバースコープ(FOB)を使用可能にしておくことを強く推奨する.トラブルが生じた際にそのトラブルの実態を把握するにはFOBは最も強力なツールである.同時に異常な気道では,その解剖をFOBの画像から正しく判断することが難しいこともある.

1-4-3. 腫瘍切除と分離肺換気

分離肺換気に関してはオプションと考えて良い.とにかく換気の確保が最優先である.余裕がある場合に初めて分離肺換気を考慮すべきである.気管だけでなく左右の主気管支まで狭窄が及んでいる場合には狭窄部を拡張させて換気を確保するという目的で気管支までチューブを進めるという選択肢は存在するが,その際にはシングルルーメンのロングチューブ(富士システムズ)などでサイズの合ったものを選択するべきである.なお仰臥位胸骨正中切開で手術を行う場合で,片肺換気を施行する場合には可能な限り換気側が少しでも下になるようにベッドを傾けるようにする.これによって血流が換気肺にシフトして来るの酸素化はかなり改善される.重力による肺血流のシフトは完全な側臥位でなくても生じるのである.

なお,狭窄気道よりも末梢側でHFJV(high frequency jet ventilation)を行うことは推奨されない.HFJVは基本的に解放気道で使用するものであり,狭窄気道で使用した場合には肺胞損傷などの危険がある.

1-5. 巨大前縦隔腫瘍の診断と治療戦略

巨大前縦隔腫瘍を伴う主な疾患である悪性リンパ腫の何種類かと胚細胞腫(=悪性奇形腫)は組織型に合わせた適切な化学療法を行えば完全治癒が望めるが,最初に不適切な化学療法を行えば多くの場合腫瘍の進展増悪や再発を来し治癒は極めて困難な状況になる.従って適切な治療法を選択するためには腫瘍組織の一部を採取する生検が必須である.気道圧迫が高度で全身麻酔が危険であると判断された場合には,悪性リンパ腫であればステロイド剤を投与することによって腫瘍の縮小が期待されるため,ステロイド剤投与後に「生検」を行うという戦略が取られることもある.しかしこの場合には腫瘍組織の多くがアポトーシス(細胞死)を起こすため病理診断が困難となることもあるため生命の危機が考えられる時を除き先行投与は避けるべきとされている.もっともステロイド剤を先行投与しても病理診断が可能であったケースの報告もある.主治医と相談の上で方針を決める必要がある.あくまでオプションの選択肢である.化学療法や放射線療法での治癒が望めない場合には外科的切除をせざるを得ない.

1-6. 補助循環(PCPS, ECMO)に関して

PCPSを用いて呼吸サポートを行う時にはポンプの流量次第では自己の肺を通った血液が冠血管や右腕頭動脈,左総頚動脈に流れることになる.肺での酸素化が行えないと酸素飽和度が70%を下回るような血液が心臓や脳に送られることになり,心筋虚血や脳虚血が進行する危険性がある1.脳虚血をモニターするためには右手や右の耳朶にパルスオキシメータのプローブを装着する.同時に心電図の変化にも注意する.vv-ECMOの場合には酸素化の効率はPCPSよりも劣るが,上記のような部分的な虚血は生じないためある程度以上肺での酸素化が期待できるならこちらの方が安全とも言える.いずれにしても施設で慣れた方法を用いるのがトラブルを回避するためには重要と思われる.

1-7. 患者及び家族への説明

筆者は過去に2件,巨大前縦隔腫瘍の麻酔に関する事故の外部調査委員及び裁判の鑑定を行っている.緊急手術の場合には麻酔科医による術前説明が省略される施設も存在するが,鑑定のコメントに筆者は「麻酔科医自身による術前説明は必要であった.」と記載した.

基本的には緊急手術(予定外手術)の場合でも特に生命に危険な状況が想定されるケースでは,麻酔科医による術前説明はトラブル回避のためにも重要と考えている.医学的な意味ではなくあくまで心情的なものに過ぎないが,術前説明で最悪「死ぬこともある病態だ」と伝えておくことは本人や家族にとっても予期しないトラブルが生じた際の納得度に差が生じる可能性を考えている.

麻酔科医は狭窄気道の恐ろしさ,難しさをきちんと認識して適切な説明を行っておく必要がある.

2. 喉頭から頸部での気管狭窄への対応

胸郭外での気管狭窄の場合には前縦隔腫瘍の場合のように自発呼吸の有無による換気可能性の変化というものはない.重要なのは狭窄の程度の評価と気道の拡張性である.画像上同程度の狭窄であっても例えばバセドー病に伴う巨大甲状腺腫などでは組織が柔らかいため,見かけの気道狭窄が高度でも多くの場合気管チューブを押し込めば大きな抵抗なくチューブを狭窄部の末梢側まで挿入できることが多い.一方で甲状腺癌のような癌組織は固く,チューブで気道を押し広げられる確率は非常に低い.基本的な対応は前縦隔腫瘍の場合に近いが,こういったことも知っておくと良い.

悪性腫瘍が気管内に浸潤している場合には腫瘍組織を気管チューブで損傷すると大出血する危険性がある.このような場合にはFOBで先に気管内を観察した上でチューブをどこまで進めるのかを考慮するべきである.場合によっては細い目のチューブ(成人で5.5 mmもしくは6.0 mm程度の内径)を腫瘍より末梢側まで進めて気管カフを膨らませて出血の気道内への垂れ込みを阻止することも考慮する.

3. 気管や気管支の狭窄に対するステント留置への対応

肺癌や食道癌の進行もしくは再発などで気管や気管支に狭窄が生じた場合の対応として気道の開存を目的に気管や気管支にステントが留置される.時には肺結核や種々の原因による肉芽腫形成などの非悪性疾患に伴う気道狭窄にもステントが使用される.

ステントにはDumonステントのようなシリコン性のものやダイナミックステントと呼ばれる挿入後に開く金属製のステントがある.一般に金属ステントは悪性疾患にのみ用いられる.Dumonステントの留置には硬性気管支鏡が必要であるが,硬性気管支鏡は換気ポートがあるものの,処置時には換気できない時間も相当存在するため,麻酔法としてはTIVAの方が確実な管理が可能である.ダイナミックステントは気管支ファイバースコープ下に留置可能であるため通常の挿管管理で行える.いずれの手技に関しても麻酔科医の管理する気道が術野となるため,術者とのコミュニケーションが非常に重要である.

悪性疾患の場合にはステント留置の前にレーザー焼灼などで気道を拡張させてから行う場合もある.レーザー焼灼時には可能な限り吸入酸素濃度を下げて火災(熱傷)の危険性を避けることが重要である.できれば吸入酸素濃度は40%までにしておきたい.場合によっては吸入酸素濃度を下げにくいこともあるが,焼灼する時は一時的に低酸素状態を我慢した方が安全である.術者と協議しながら管理するべきことである.

参考文献

- 萩平 哲.狭窄気道へのアプローチ.日臨麻誌 2010;30:727-34

- Azizkhan RG, et al. Life-threatening airway obstruction as a complication to the management of mediastinal masses in children. J Ped Surg. 1985;29:816-22

- Shamberger RC, et al. Prospective evaluation by computed tomography and pulmonary function tests of children with mediastinal masses. Surgery 1995;118:468-71

- King DR, et al. Pulmonary function is compromised in children with mediastinal lymphoma. J Pediatr Surg 1997;32:294-300,/li>

- 坂口 豪,ら.全身麻酔が危険であると判断した小児巨大前縦隔腫瘍の3症例.麻酔 2011;30:609-14>

- 植田 一吉,ら.全身麻酔下で生検手術中にガス交換不全に陥った前縦隔腫瘍の1例.日臨麻誌 2003;23:276-9

- Inoue M, et al. Efficient clinical application of percutaneous cardiopulmonary support for perioperative management of a huge anterior mediastinal tumor. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;131:755-6