1. 適応

分離肺換気のgold standardはダブルルーメンチューブ(DLT)を用いる方法であるが,DLTが使用できないような状況や,肺そのものを操作しない手術の場合には気管支ブロッカー(BB; Bronchial Blocker)が有用な場合がある.例えば胸椎手術や,後縦隔腫瘍の手術などではBBの方が簡便とも言える.また,小児症例など気管が細く最も細い26FrのDLTが使用できない場合にはBBを使用するか,別項のシングルルーメンチューブを片側挿管するか,のいずれかしか分離肺換気を行う方法がない.

この他,術後にも人工呼吸が必要な場合には,通常の気管チューブとBBの組み合わせの場合にはBBを抜くだけで気管チューブの入れ替えを要しないというメリットがある.ただし,術中の管理にDLTが必須の場合には術後にチューブエクスチェンジャーで入れ替える方が良いだろう.

2. BBの種類

[図1] Univernt®チューブ(富士システム社のサイトより引用)

気管支ブロック専用のデバイスが無い時代には,代用品として様々なものが用いられていた.例えば,Fogartyカテーテルや尿道バルーン,S-Gカテーテルなどが挙げられる.1982年に気管支ブロッカー付きチューブを東海大学のInoueが開発し,これが富士システムからUnivernt®チューブ(図1)として発売されたのが最初である.Univernt®チューブは27Fr(6.0 mm id)から40Fr(10.0 mm id)までのサイズがあり,チューブ本体はシリコン製である.現在の製品はブロッカー部分がTCB(torque control blocker)と呼ばれるブロッカーに改良されている.Univernt®チューブの利点は気管支ブロッカーが一体となっているため,気管チューブを通常と同じように挿管し,その後に気管支ファイバースコープ(FOB)を用いてブロッカーを直視下に適切な位置に留置できる.ブロッカーがあるために全体としては通常の気管チューブよりも硬く,挿管困難症例に直接挿管する場合には苦労することもある.挿管困難症例には単体の気管支ブロッカーと通常のチューブの組み合わせの方が良いと筆者は考えていた.特許の関係もありUnivernt®チューブはDLTよりも高価であったのも難点の1つであった.

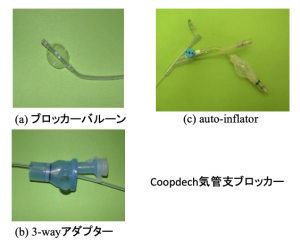

[図2] Coopdechブロッカー

そこで筆者らは大研医器社に単体の気管支ブロッカーの開発を依頼した.気管支ブロッカー本体の設計は大阪大学の高階と私で設計し,3-way adaptorは東京医大の石崎らが考案し,最終的にCoopdechブロッカーとして完成した.CoopdechブロッカーのシャフトはUnivernt®チューブのシャフト同様にやや硬く,先端を少し曲げることでシャフトの回転により目的の気管支への誘導が促せるようになっている.なおブロッカーバルーンのauto-inflatorを考案したのは高階である.Coopdechブロッカーは成人用の1サイズのみである.

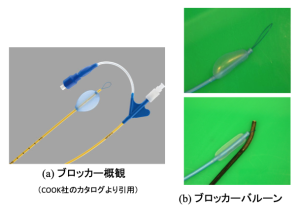

[図3] Arndtブロッカー

また,時を前後してCOOK社のArndt®(アーント)ブロッカーも利用できるようになった.Arndt®ブロッカーは先端にガイドループがつけられおり,FOBの先端に通すことで目的の場所まで簡単に誘導できるように作られていた.また,Arndt®ブロッカーはシャフトが柔らかく,後述する上葉のみの選択的肺葉ブロックにはArndt®ブロッカーが最も適している.Arndt®ブロッカーには5Fr, 7Fr, 9Frの3種類のサイズがあり,小児から成人まで使用可能である.2018年に一時入手できない時期があったが,現在では小児用の5Frなど入手可能になっている.

[図4] TCBブロッカー(左 5Fr; 右9Fr)(富士システム社のサイトより引用)

2003年ごろから富士システム社もTCBブロッカーを単体で販売するようになった.近年では小児用の5Frのサイズのものも販売を始めている.

3. BB使用上の注意

一側肺の換気という点だけで言えばBBによる分離はDLTを用いるよりも簡便である.特に左側のブロックに関しては左主気管支に十分な長さがあるため安定した分離が可能である.一方,気道の解剖のところで述べたように右主気管支長は平均で12.9 mmと短いため右側のブロックは時として不安的である.ブロッカーが少し深くなると右上葉のブロックが不完全となり上葉が膨れたり,逆に浅くなって気管内に飛び出すと換気ができなくなることもある.従って食道癌のように気管周囲の操作が加わるようにケースでは気管支ブロッカーによる分離換気は決して快適では無い.

また,慢性気管支炎が存在する場合や,肺門付近の腫瘍により閉塞性肺炎を来しているような場合,胸膜炎などの既往があり肺と壁側胸膜の癒着があり手術操作で肺を損傷し出血が気道内に入ってくる危険性がある場合にはBBの末梢側に血液や分泌物が溜まっても吸引する方法が無く,ブロッカーバルーンを虚脱させた時にこれらが健側肺にたれ込む危険性がある.従ってこのようなwetなケースにはBBの使用はお奨めできない.

4. BBの利点

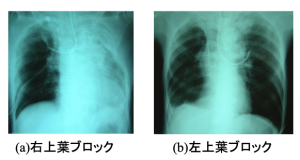

原発性肺癌の術後フォローをしていると術後5年以内に5-10%の患者で新たな肺癌が発生することが知られている.新たな癌が前回と同側の場合には術側に前回の手術による癒着が生じて手術操作に難渋したり,出血する危険性があるが,分離肺換気に際しては健側肺には問題が無いため酸素化や換気に困ることはない.しかしながら新たな癌が対側に生じた場合には分離肺換気をする上でいくつかの問題が生じる.例えば先の手術が左上葉切除であったとすると,今回の手術では左下葉のみで分離肺換気を行うことになる.元々の肺が正常であり,残存左下葉にある程度のボリュームがあるなら多くの場合下葉のみで分離肺換気を行うことか可能であるが,肺気腫を合併したりしていて,元々の呼吸機能が悪い場合や左下葉のボリュームが小さい場合には下葉のみの分離肺換気では困難である.近年の肺癌手術は胸腔鏡手術が一般的であるが,このような状況では胸腔鏡手術は困難である.このような場合には切除する肺葉のみをブロックする選択的肺葉ブロックが有用である.ただし,CoopdechブロッカーやTCBブロッカーはシャフトが硬いため両側の下葉や右の中葉のブロックは可能であるが,両側の上葉のブロックは困難であることが多い.このような場合にはArndtブロッカーが有用である.FOBの先端でガイドループを締めて,FOBとブロッカーが同時に動く状態にしておいて,FOBを目的の上葉まで進め,ここでガイドループを緩めてさらにブロッカーだけをもう少し進めると良い.

,br>[図5] Arndtブロッカーを用いた選択的上葉ブロック

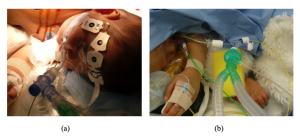

,br>[図5] Arndtブロッカーを用いた選択的上葉ブロック気管支ブロッカーはDLTのサイズが存在しない新生児や小児の分離肺換気に有用である.現在小児に使用できるのはArndtブロッカーの5Fr, 7FrとTCBブロッカーの5Frである.

小児では使用する気管チューブの内径が細く,一方で極細径のFOBを使用するにしても外径は2 mmあるためFOBと5Frのブロッカーシャフトを気管チューブ内に共存させることが難しい.できたとしてもFOBを抜く際にブロカーがずれる危険性がある.従って新生児や乳児でBBを使用する時には気管チューブの外側にブロッカーを通すのが一般的である.年齢がもう少し高くなり,サイズ的にFOBとBBをチューブ内に共存できる程度の気管チューブが使用できるようになればチューブ内に通すと良い.ただし,体重が小さい患児にBBの3-way adaptorを使用するとdead spaceが大きくなり,CO2が貯留しやくすくなるので注意が必要である.また,小児ではFOB操作中は換気が不可能であること,外径2 mmのFOBにはサクションポートがないことなどから,短時間に速やかにFOBとBBの操作ができる技術が必要である.このためにはこれらの操作に熟練が必要である.図6(a)はチューブの外側にBBを留置したケース,図6(b)はチューブ内にBBを留置したケースである.

[図6] BBを用いた小児の分離肺換気

この他,先に述べたように挿管困難症例で分離肺換気が必要な場合にはBBは有用である,もちろんDLTが絶対的に必要な場合には一旦通常のチューブを何らかの方法で気管挿管した後にチューブエクスチェンジャーで入れ替えるのが良いと考えている.挿管困難症例における分離肺換気に関しては別項を参照していただきたい

参考文献

- Inoue H, et al. New deveice for one-lung anesthesia: endotracheal tube with movable blocker. J Thorac Cardiovasc Surg 1982;83:940

- Hagihira S, et al. Selective bronchial blockade in patients with previous contralateral lung surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2002, 16(5);638-42

- Hagihira S, et al. One lung ventilation in patients with difficult airways. J Cardiothorac Vasc Anesth 1998; 12(2):186-8