通常の麻酔の術前評価に加えて呼吸器外科手術では気道周囲の状態を詳細に検討しておくことが重要である.

1. 術式の確認

術側の確認は基本であるが,さらに肺の手術の場合には切除範囲,肺葉切除かそれとも手術が気管,左右気管支に及ぶのか確認しておくことが重要である.これらを元にして気管チューブの種類の選択や特殊な道具の準備の必要性が考慮されるからである.さらには,次節で述べるような術前の画像から術式が変更になる可能性などについても考慮しておくと良い.

2. 画像情報

分離肺換気を行なう際には術前の胸部レントゲン像やCT,MRI画像から必要な情報を得ておくことが特に重要である.「敵を知り,己を知らば百戦これ危うからず」である.

胸部単純正面のレントゲン像では,気管の横径は計測できても前後径は計測できない.また,この像では気管支の透亮像を確認することは必ずしも容易ではない.しかしながら,近年のレントゲンはCR(Computed Radiography)であるため,1回の露光で得られた写真を後から加工することが可能である.CR画像であればコントラストを高めることによってほとんどの症例で気管支の透亮像をきっちり確認することが可能となる.このようにして得られた画像において気管支の走行や直径を計測しておけば有用な情報となる.気管や気管支の前後径を計測するにはCT画像を利用するのがよい.Brodskyらは気管径から左用DLTサイズのを決める方法を報告した.現在では多くの施設でPACS(Picture Archiving and Communication Systems)が導入されていると思われる.PACSでは画像上で計測するユーティリティも装備されているため,CT画像上で気管や気管支の横径や前後径,それぞれの長さを計測することができるようになっている.これらを活用すれば使用可能なチューブサイズなどをかなり正確に推定できる.

Camposは気管の径を元にDLTのサイズを決める基準を示している(DLTの項を参照).一般に気管径と気管支径には相関がある(r=0.77程度)ため,気管径を元にチューブのサイズを決定すれば,多くの場合チューブ先端は気管支内に入るサイズになっている.画像計測によって気管支径も計測しておけば気管径に比し気管支径が小さい場合も検出できるため,正確な計測は重要であると考えられる.もちろん通常のチューブに比べてDLTは形状も複雑であり,厳密にはその断面も正円ではないため微妙なところで予測通りにならないこともある.挿管の際に,挿入時の抵抗が強ければ無理をせずサイズを下げるのもトラブルを回避する大切な方策である.もっとも,多くの場合にはチューブを左右に軽く回転させてみて抵抗の少ない方向を見付け,適切な位置まで挿入できることが多い.ところでCamposの基準では気管径が18 mm以上である場合には41Frを選択するようになっているが,実際のところ日本では41Frはほとんど使用されていない.個人的には気管径が20 mmを超えているような場合には41Frを使用してもよいと考えているが,一般的には気管径が18 mm以上の場合には39Frを選択してもよいだろう.表1の右側に筆者の選択するサイズを併記している.気管径が太い場合にCamposよりも1サイズ細いものを選択している.この表は左用DLTのものであるが右用を使用する場合にも基準は同じと考えてよい.

使用するチューブの種類を考慮する上でも画像情報は大切である.気道の解剖の項でも述べたように左主気管支長は右主気管支長よりも長いために左用DLTの方が用いられる場合が多い.しかしながら後述するように状況によっては右用の方が好ましい場合もある.ただし,最もよく用いられているBronchocathの場合には右主気管支長が10 mm未満の場合には使用することが難しい.Benumofら1は11%の患者が適応困難であったと報告している.筆者の日本人のデータでは20%が適応困難という判定になった.一方でCamposら6は,20名に左用DLTを20名に右用DLTを使用したが,いずれも問題を生じなかったと報告している.計測データからみると欧米人の右主気管長は平均18 mm程度であり,日本人よりも5 mm程度長い.このために欧米人では右用DLTの適応が問題となる確率が低いものと考えられる.実際には5 mm程度でも使用できないことはないが,気管支カフの一部が気管内に脱出したりするために,安全域がほとんど確保できないのが実情である.なお,筆者のデザインしたCliny DLT(クリエィトメディック社)の右用であれば右主気管支長がほぼ0であるような場合にまで対応可能である5.左右のDLTを使い分けるためにも画像情報は重要である.この他,弓部大動脈瘤や,以前の手術などの影響で気管が右側に変位している場合には左用DLTの先端をうまく左主気管支内まで誘導することが困難な場合もある.このような場合にはチューブ先端だけがラセン入りになっているPhycon DLT(富士システムズ)を使用するのもよい.詳細に関しては後述する.

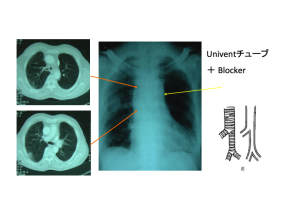

また,解剖学的に右上葉気管支には変位が多いことが知られており,特に右上葉気管支が気管から直接分岐するtracheal bronchusが存在する場合にはDLTなどの特殊チューブによる分離肺換気が困難になることもある.このような気管の走行や気管支の解剖学的異常にも注意しておくことが重要である.Conacherは3種類のtracheal bronchusを示している.図4のtype Iは第1分岐で右上葉気管支と左主気管支が分岐する形状になっており,左側は分岐後細くなっている.さらに第2分岐では右中間気管支幹と左主気管支が分岐する形状になっている.このタイプは第1分岐で左側の気管支(気管?)が細くなっているため,DLTを使用することは一般的に困難である.従ってこのタイプのtracheal bronchusを有する患者で分離肺換気が必要になった場合には,左側の手術に対しては1本のBBで気管支ブロックを行い,右側の手術に対しては図1のように2本のBBを右上葉気管支と中間気管支幹にそれぞれ挿入してブロックを行なう方法が必要となる.

[図1] type I tracheal bronchusに対して2つのBBで管理した症例

Type IIは気管から直接右上葉気管支が分岐するがtype Iと異なり分岐以下も気管の性状を保っていてその径は保たれている.実際の気管分岐部までの距離がある場合にはやはりDLTの使用は難しい.左側の手術の場合にはBBを使用することになる.右側の手術の場合には,type Iと同様に2本のBBを使用するか,もしくは右上葉を無視してDLTを使用する方法が考えられる.純酸素で換気してからチューブを挿管すれば約15分で閉塞した右上葉は虚脱する.この部分を切除するならこのままで手術を行い,リークテストの時にはDLTを浅くして対応するとよい.中葉や下葉の切除であれば,閉胸時にDLTを浅くして右上葉を十分に膨らませてやれば問題は少ない.Type IIIは気管分岐部で同時に右上葉気管支が分岐するタイプで,気管支ファイバースコープ(FOB)で観察すれば3分岐しているようにみえるものである.このタイプの場合には左用DLTは使用可能であるが,一般的な右用DLTは適応が困難である.前述のCliny DLTの右用のものであれば対応可能である.一般にtracheal bronchusの頻度は250例に1例(0.4%)程度と言われているが,心血管系の奇形を有する患者では頻度が高いことが知られている.

2-1. 注意すべき病態

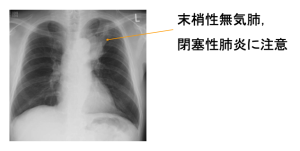

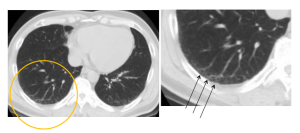

[図2] 中枢気道に近い病変

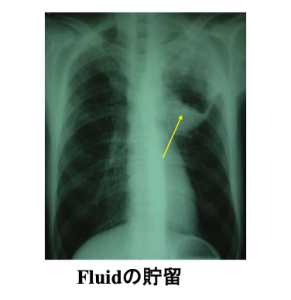

ここまでチューブの選択に必要な画像情報に関して解説したが,術中管理上注意しておく所見も重要である.麻酔科の性質上,我々に患者の情報提示がなされる際には病変の診断やその広がりに関しては既に確定している場合が大部分であるが,場合によっては見逃されているものが存在する場合もある.外科医にとっては関心が少なくても麻酔科医にとって術中管理上で重要な所見も存在する.従って,麻酔科医は外科医,内科医や放射線科医の所見を鵜呑みにするだけでなく自分自身で必要な所見を得ておくことも必要である.悪性疾患の広がりに関しても,彼らの所見を参考に自も読影を心掛けるべきである.過去の炎症性疾患による胸膜癒着の有無や,腫瘍の胸膜播種の有無などもCT画像を注意してみれば見付けられることもある.肺門近辺に発生した扁平上皮癌では,一部の気管支が巻き込まれ閉塞を来すとその末梢側の肺には図2のように無気肺や閉塞性肺炎が生じる.また,図3のように腫瘍が大きくなり内部に壊死が生じた場合には貯留液が生じていることもある.このような場合には,術中に術側肺の操作によって感染性の分泌物などが中枢気道に流出して来ることがある.万一DLTのずれなどによりこのような分泌物が換気側肺に流入してしまうと,適正な換気を維持することが困難となる.従って上記のような所見をみたら,術中には術側肺の頻回もしくは持続的な吸引を行なう必要があることを認識しておかなければならない.

[図3] 内部が壊死した巨大な腫瘍

こういった肺門近辺の腫瘍の場合にはリンパ節転移の状況や,気管支や肺動静脈への浸潤の程度によっては肺葉切除ではなく,スリーブ切除や肺全摘が必要になることもある.術中の術式変更を予測しておくことも管理上重要である.例えば,左側の手術でも肺葉切除で済む場合には左用DLTで問題なく管理できるが,スリーブ切除や肺全摘となる場合には途中でDLTを浅くするなどの対応が必要となり,かつこの状態ではしばしば右側の換気に支障を来すこともある.前もって予測されていれば右用DLTを選んでおくということも可能である.この他,ブラや肺気腫の存在などにも注意しておくことが肝要である.ブラが存在する場合には術中に気胸を起こす可能性もあるためである.気腫の部分はCT画像では肺実質が消失したエリアとして簡単に見分けることができる.重症例では分離肺換気時の低酸素血症の予測や,術側肺の虚脱不良の予測などに役立つ.

また,結核や非定型抗酸菌症,間質性肺炎などの炎症性疾患に関しても注意しておく.未治療の結核は院内感染を起こす危険性もある.これらの抗酸菌症の病変が存在する場合には胸膜癒着の可能性も考慮しておかなければならない.分離肺換気を行なっても癒着によって肺が虚脱しない場合もあるといことを念頭に置いておくことが肝要である.

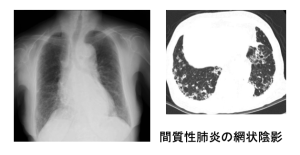

[図4] 間質性肺炎

間質性肺炎は初期には単純レントゲン像ではほとんど捉えられず,図5に示すようにCT画像において中下肺野背側の胸膜直下にhoney comb状の像が認められるに過ぎない.間質性肺炎の急性増悪は肺癌の術後死亡の1つの要因となっており近年特に注意が払われている.図5のような初期の間質性肺炎であっても周術期に急性増悪する危険性はあるため細心の注意を払っておくべきである.術後のフォローが必要という意味でも術前の状態を把握しておくことは意味があると思われる.図4のような胸部正面レントゲン像でも診断できるような間質性肺炎が存在する場合には活動性の指標としてCRPやKL-6などの測定値にも注意しておくべきである.KL-6が高値で活動性が高いと考えられる場合には周術期に急性増悪する危険性も念頭においておく.エビデンスはないが,術中の吸入酸素濃度を最低限に維持することを考慮する.

[図5] 初期の間質性肺炎

3. 術前呼吸機能評価

高齢の肺癌患者では喫煙歴の長い患者も多く,慢性気管支炎や肺気腫を合併していることもしばしばである.呼吸機能が悪い場合には術中の分離肺換気時の酸素化の維持が困難であることもあり術前の呼吸機能評価は重要である.

麻酔科医が手術適応性を決定することはないが,残存肺機能について知識を持っておくことは周術期管理において有用であると考えられる.肺切除術(肺全摘術)に関しては術前の精密肺機能検査や肺血流シンチグラム,換気シンチグラムなどを用いた予測残存肺機能を元にその適応の可否が決定されている.一般的な予測残存肺機能の基準としては%VC≧40%,FEV1.0≧800 mLとされており,血流シンチグラムの結果を加味して手術の適応可否が決められる.肺全摘術では術後肺高血圧症(PPPH; post-pneumonectomy pulmonary hypertension)は致命的であるため,危険が予測される症例では術前に肺動脈ブロックテストが行なわれる.

麻酔科医の関心はむしろ分離肺換気時の酸素化維持が可能かどうかという点にあると考えられるが,現実には術前の呼吸機能検査や血液ガス分析値から分離肺換気時の酸素化維持の可能性を予測することは困難である.呼吸機能検査では大きな問題が無くても,慢性気管支炎などで喀痰の多い症例は術中にしばしば喀痰による気管支閉塞,無気肺が生じ酸素化が悪化する.一方,中等度のCOPD(FEV1.0%で50%程度)があり,呼吸機能としては悪いと考えられても喀痰が少ない症例では分離肺換気時にも十分な酸素化が維持できる場合もある.なお,通常は分離肺換気開始後15分程度でPaO2は安定化するがCOPDの場合には患側肺がなかなか虚脱しないこともあり,PaO2の低下にも時間が掛かることがある.また,各種呼吸器疾患を有する場合には元々HPV(hypoxic pulmonary vasoconstriction)による血流シフトが減少していることもあり,分離肺換気に起因するPaO2の低下そのものも健常人より小さくなることも多い.こういった複合した要因があるために分離肺換気時の酸素化の程度を予測することは難しいのである.

その他注意すべき事項

COPD合併患者では栄養状態が不良である場合もあり,そのような場合には術前に栄養状態の改善を図るべきである.また,肺高血圧の有無にも注意しなければならない.術中の低酸素血症や高二酸化炭素血症は肺高血圧を増悪させるからである.DVTで肺塞栓が生じた場合致命的であるのでDVTの検索もしておくべきである.